Das Denkmal zu den NSU-Anschlägen in der Keupstraße und der Probsteigasse ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Opfern rechten Terrors. Die Auseinandersetzung mit den Taten von damals darf nicht beendet sein. Wir brauchen eine Erneuerung und ein stärkeres Bekenntnis zu unserer wehrhaften Demokratie, um unsere Werte Meinungsfreiheit, Vielfalt und Solidarität vor Angriffen, wie wir sie auch in Köln erleben mussten, zu schützen.

Die Oberbürgermeisterin, Henriette Reker

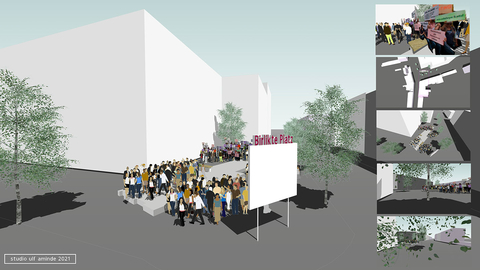

© Studio Ulf Aminde

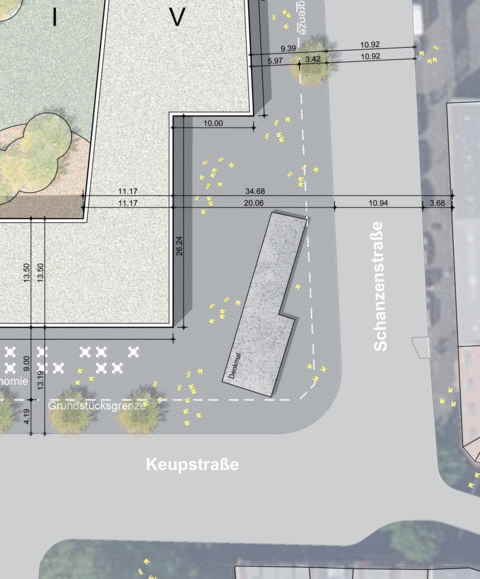

© Studio Ulf Aminde

Ende 2011 wurde die menschenverachtende Mordserie der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" bekannt. Bei zwei Anschlägen in Köln – im Jahr 2001 in der Probsteigasse und im Jahr 2004 in der Keupstraße – wurden über 20 Menschen teilweise schwer verletzt. Die Opfer erlitten körperliche, materielle und psychische Schäden.

Darüber hinaus wurden sie unmittelbar nach den Anschlägen als Täter*innen stigmatisiert.

Der Stadtrat hat uns in seiner Sitzung vom 11. Februar 2014 – dem Beschluss des Integrationsrats vom 20. Januar 2014 folgend – den Auftrag gegeben, ein Verfahren für ein Denkmal zu den Anschlägen des NSU in Köln in der Keupstraße und der Probsteigasse zu entwickeln. Mit der Koordination wurde federführend das NS-Dokumentationszentrum beauftragt. In die Durchführung des Wettbewerbs zur Errichtung des Denkmals waren Opfer und Betroffene eng eingebunden. Zum Sieger des Wettbewerbs wurde der Entwurf des Künstlers Ulf Aminde gekürt.

Das Denkmal erinnert nicht nur an die Anschläge des NSU. Es regt auch zur Auseinandersetzung mit dem aktuellen Rechtsextremismus und Rassismus an.

Nachdem das Denkmal nach einem Investorenwechsel nun an dem von vielen gewünschten Standort an der Ecke Keupstraße/Schanzenstraße in Köln-Mülheim verwirklicht werden kann, legte die Verwaltung den Gremien des Rates einen Beschlussvorschlag für die Realisierung vor. Am 28. September 2021 befasste sich zunächst der Integrationsrat mit der Vorlage, über die am 9. November 2021 der Rat folgenden Beschluss gefasst hat:

Den ersten Anschlag in Köln verübte der NSU am 19. Januar 2001 in dem Geschäft einer iranischstämmigen Familie in der Probsteigasse. Die damals 19-jährige Tochter erlitt dabei schwerste Verletzungen. Zu der Tat bekannte sich der NSU in seinem perfiden Bekenner-Video, das 2011 bei seiner Selbstenttarnung bekannt wurde. Daher ist im Zusammenhang mit den NSU-Anschlägen in Köln neben dem Bombenanschlag in der Keupstraße auch immer des Anschlags in der Probsteigasse zu gedenken.

Ende 2021 beschloss der Rat der Stadt Köln, eine Gedenktafel zur Erinnerung an den 2001 verübten Anschlag in der Probsteigasse anzubringen. Sie wurde am Jahrestag des Anschlags, am 19. Januar 2023, eingeweiht. Bei der Veranstaltung sprachen Bürgermeister Andreas Wolter in Vertretung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Rechtsanwältin Edith Lunnebach, anwaltliche Vertreterin der Opferfamilie sowie Daniel Poštrak, künstlerisch verantwortlich für den Entwurf der Tafel.

Der Text der Gedenktafel

Die Tafel, die aus einem Künstlerwettbewerb hervorgegangen ist, besteht aus einer 60 mal 180 Zentimeter großen Stahlplatte, auf der das Zitat einer Überlebenden des Anschlags sowie die Erklärung des Kölner Stadtrats eingraviert sind.

So viele Leben, die zerstört wurden. Wofür? Was hat es euch gebracht? Wir hingegen können uns mit Stolz hinstellen und sagen, dass wir trotz allem, was ihr uns angetan habt, weitergemacht haben. Wir übernehmen Verantwortung für unser Leben.

Eine Überlebende des NSU-Anschlags in der Kölner Probsteigasse

Zur Erinnerung an den NSU-Anschlag in der Probsteigasse am 19. Januar 2001

Den Opfern rassistischer Gewalt gewidmet

Am 19. Januar 2001 explodierte hier im Geschäft einer iranischstämmigen Familie eine Bombe. Die damals 19-jährige Tochter überlebte den Anschlag nur schwerverletzt. Das Geschäft wurde völlig zerstört. Der Anschlag war Teil der Mord- und Anschlagsserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds", der aus rassistischer Motivation deutschlandweit Bombenanschläge verübte und Menschen mit internationaler Familiengeschichte ermordete. Mindestens zehn Menschen fielen diesem neonazistischen Netzwerk in den Jahren von 2000 bis 2007 zum Opfer.

Der Anschlag in der Probsteigasse 2001 war das erste von zwei NSU-Attentaten in Köln. Am 9. Juni 2004 verübte der NSU einen Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße. Ein rassistischer Hintergrund wurde damals ausgeschlossen. Stattdessen wurde bei den polizeilichen Ermittlungen zur Mord- und Anschlagsserie des NSU vornehmlich im Umfeld der Betroffenen ermittelt. So wurden die Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung zu Tätern.

Erst mit der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011 wurden die Mordopfer, die Überlebenden der Anschläge und ihr Umfeld als Opfer rassistischer Gewalt anerkannt.

Wir sind bestürzt und beschämt, dass wir diese terroristischen Gewalttaten über Jahre nicht als das erkannt haben, was sie waren: Morde und Mordversuche aus rassistischer Ideologie!

Wir stehen ein für eine gleichberechtigte, solidarische Gesellschaft – gegen Rassismus und Diskriminierung.

Der Rat der Stadt Köln

Die Gedenktafel

© Stadt Köln

© Stadt Köln

Die Stahlplatte selbst zeigt Züge eines Risses, der mit einer Schweißnaht fixiert ist. Dazu schreibt der Künstler:

Von der oberen Kante der Tafel zieht sich zwischen den Textblöcken etwa bis zur Mittelachse ein Riss durch das Metall, gleichsam einer Verletzung, die ihr zugefügt wurde. Dieser Riss ist nun durch eine Schweißnaht verschlossen. Die zusammenhängende Fläche der Tafel ist wieder hergestellt. Doch der Verlauf des Risses bleibt sichtbar. Ein Hinweis auf den gewaltsamen Eingriff bleibt bestehen. Dieses Bild rekurriert auf den Ausspruch "Man sagt immer, dass die Zeit alle Wunden heilen kann. Aber manche Wunden sind einfach zu tief", aus einem Interview mit einer Betroffenen des Anschlags in der Probsteigasse, entnommen aus dem Sammelband "Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen – Was der NSU-Terror für die Opfer und Angehörigen bedeutet". Entsprechend einer Wunde, die sich zwar verschließt, aber als Narbe weiter existiert, haben sich die unzähligen rassistischen Gewalttaten in die Biografien der Opfer und Angehörigen sowie in unser gesellschaftliches Gefüge eingeschrieben.