Vom 19. Juni bis 5. Juli 2020 bestand beim 3. Zukunftsforum [online] die Möglichkeit, letzte Hinweise und Meinungen vor der Fertigstellung der Stadtstrategie "Kölner Perspektiven 2030+" einzubringen. Im Fokus der digitalen Beteiligung standen die Zielkarten.

Die Zielkarten der "Kölner Perspektiven 2030+" gliedern sich in die fünf Themen Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Kultur und Bildung, Mobilität sowie Grün und Klima. Sie formulieren konkrete räumliche Maßnahmen und Empfehlungen für die Entwicklung Kölns, mit dem Planungshorizont 2030 und darüber hinaus. Mit ihren strategischen Empfehlungen sind die Zielkarten als konkrete Zielbilder, Arbeitskarten und Diskussionsgrundlagen gleichermaßen zu verstehen. Unsere Aufgabe wird es sein, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partner, diese Karten als Richtschnur und Koordinationsinstrument für weitere planerische Schritte zu nutzen.

Was wird konkret für die räumliche Entwicklung vorgeschlagen? An welchen Orten finden Veränderungen statt? Diese und viele weitere Informationen finden sich in den Zielkarten.

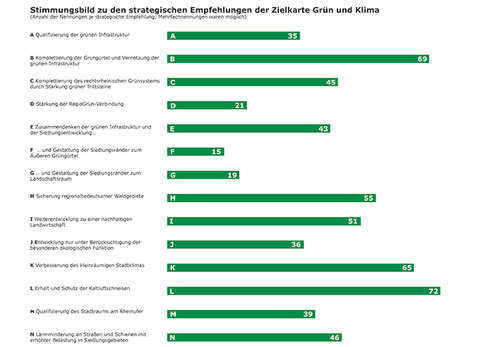

Mit Hilfe von Erläuterungsvideos wurden die fünf Zielkarten und die jeweiligen strategischen Empfehlungen zu den Themenfeldern vorgestellt. Die Teilnehmenden konnten abstimmen, welche strategischen Empfehlungen einer jeden Zielkarte ihrer Meinung nach am wichtigsten sind.

Bei der Abstimmungen zu den strategischen Empfehlungen sind insgesamt 665 Rückmeldungen eingegangen, die sich wie folgt auf die Zielkarten verteilen:

- Wohnen 134

- Wirtschaft 100

- Soziales, Kultur und Bildung 114

- Mobilität 178

- Grün und Klima 139

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden vermitteln ein Stimmungsbild und liefern somit wichtige Hinweise für die weitere Bearbeitung und spätere Umsetzung.

Für die Zielkarten wurden folgende strategischen Empfehlungen am häufigsten genannt:

Zielkarte Wohnen

© Stadt Köln

© Stadt Köln

Realisierung von gemischten, lebendigen und gut angebundenen Quartieren

- Siedlungsentwicklung nur im Zusammenspiel mit ÖPNV-Anbindung und Entwicklung der Zentren

- Aufwertung des öffentlichen Raumes an Straßen, Kreuzungen und Rheinquerungen

- Langfristige Transformation des Straßenraumes zur Entwicklung neuer Stadträume

Zielkarte Wirtschaft

© Stadt Köln

© Stadt Köln

Profilierung und Entwicklung zukunftsfähiger Standorte

- Transformation zu innovativen und gemischten Quartieren mit Schwerpunkt Wohnen

- Transformation zu innovativen und gemischten Quartieren mit Schwerpunkt Dienstleistung, Produktion und Kreativwirtschaft

- Entwicklung und Ausbau der Wissenschaftsstandorte

Zielkarte Soziales, Kultur und Bildung

© Stadt Köln

© Stadt Köln

Stärkung der Infrastruktur für Chancengerechtigkeit und Teilhabe

- Stärkung und Entwicklung von sozialen, kulturellen und/oder Bildungsangeboten in bestehenden Siedlungsgebieten

- Siedlungsentwicklung nur in Verbindung mit bedarfsgerechter Entwicklung sozialer, kultureller und/oder Bildungsangebote

- Ausbau der Bildungs- und Sozialinfrastruktur

Alle Interessierten hatten zudem die Möglichkeit, ihre Fragen zu den Zielkarten, den Inhalten oder dem Erarbeitungsprozess zu stellen. Insgesamt wurden 72 Fragen und 144 Kommentare eingereicht. Die meisten Fragen wurden zu den Themenfeldern Verkehr, Wohnen und soziale Einrichtungen gestellt. Wie zuvor angekündigt, wurden die zehn Fragen mit den meisten Gefällt mir-Bewertungen von uns beantwortet. Da einige Fragen in den Top 10 inhaltlich mehrfach gestellt wurden, sind diese in der Beantwortung zusammengefasst worden. Somit konnten weitere Fragen, Platz 11 bis 14, beantwortet werden.

Einordnung der Stadtstrategie

Die Erstellung der Stadtstrategie wurde vom Rat 2017 beauftragt. Das Fachkonzept wurde zwischenzeitlich fertiggestellt und soll anschließend vom Rat beschlossen werden. Fragestellungen und Herausforderungen der gesamten Stadt wurden mit den "Kölner Perspektiven 2030+" integriert betrachtet. Die Stadtstrategie ist für die gesamte Stadt ein Kompass und soll Orientierung für weitere Planungen bieten. Detailplanungen, -konzepte oder –programme für Teilräume oder Einzelmaßnahmen sind nicht Teil der Stadtstrategie.

1. Warum verzichten Sie nicht auf den Autobahnausbau (Rheinspange zwischen A59 und A555), der insgesamt zu mehr Auto- und Lkw-Verkehr führen wird und wirken entsprechend auf Land und Bund ein? (4.312 Stimmen)

Mit der sogenannten Rheinspange ist ein Projekt von Bund und Land gemeint, das vorsieht, die Autobahn A553 weiterzuführen, mit der A555 zu verbinden und durch eine zusätzliche Rheinquerung an die A59 anzuschließen. Das Vorhaben ist im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Im Rahmen der Planung werden alle relevanten und mitunter konkurrierenden Zielsetzungen betrachtet und miteinander abgewogen. Natur und Umwelt werden dabei über die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung als fester Teil der Planung immer berücksichtigt. Die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Entlastung anderer, sehr stauanfälliger Straßenabschnitte, die durch die neue Verbindung erwartet werden, sind Hauptgründe für dieses Projekt. Neben bestehenden Rheinbrücken betreffen die Entlastungen auch weitere Straßen im untergeordneten Straßennetz. Mit einer Verminderung des Verkehrs können hier somit auch lokale Lärm- und Luftschadstoffemissionen reduziert werden. Derzeit werden verschiedene Varianten in unterschiedlichen Korridoren diskutiert.

Die Stadtstrategie "Kölner Perspektiven 2030+" greift die Rheinspange – analog zu anderen bestehenden Verkehrsplanungen - in der Zielkarte Mobilität auf und stellt sie als "Suchraum Ausbau Autobahn 553" dar. Damit ist kein konkreter Verlauf gemeint, sondern ein Bereich, in dem eine mögliche neue Verbindung geprüft wird.

Die Stadtstrategie spricht sich ausdrücklich dafür aus, eine neue Rheinquerung nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch für die Stadtbahn und den Rad- und Fußverkehr in diesem Bereich zu ermöglichen. Und dies unabhängig davon, ob das Projekt durch mehrere Brücken oder eine multimodale Brücke realisiert wird. Ein genauer Verlauf oder die Prüfung technischer und baulicher Optionen wird nicht über die Stadtstrategie entschieden.

Die Zielkarten der Stadtstrategie haben die Aufgabe, sowohl bestehenden Planungen als auch neue Impulse, nach verschiedenen Themen gegliedert, zusammenzutragen. Dabei können Widersprüche zwischen den einzelnen Zielkarten entstehen, zum Beispiel zwischen Mobilität und Grün und Klima. Insbesondere die vielfältigen Ansprüche und Nutzungskonkurrenzen an beispielsweise um die knappe Ressource Fläche werden dadurch verdeutlicht. Die Zielkarten sollen diese Widersprüche offenlegen, um so Hilfestellungen für politische Entscheidungen zu bieten.

2. Wie wird sichergestellt, dass alternative Wohnformen im "Neubaugebiet" Deutzer Hafen bei der Vergabe von Wohn-Baufeldern an Investorinnen oder Investoren nicht benachteiligt werden? (3.518 Stimmen)

Im Zuge der noch für die einzelnen Wohn-Baufelder zu entwickelnden Bebauungspläne darf es nicht zu einer Benachteiligung von alternativen Wohnformen kommen.

Werden die alternativen Wohnformen, Baugruppen et cetera in der Größenordnung von 20 bis 30 Wohneinheiten, wie von der Stadtentwicklungsgesellschaft moderne Stadt geplant, im gesamten Gebiet verteilt angesiedelt und je Baufeld mit bis zu 350 Wohneinheiten nur ein bis zwei Baugruppen zugelassen, führt dies zu einer sehr schwachen Position der einzelnen alternativen Wohnformen gegenüber einer Investorin oder einem Investor, der das ganze Baufeld erwirbt. Diese Benachteiligung sollte durch die Verwaltung und Politik verhindert werden. Alternativen Wohnformen, Baugruppen et cetera sind eine wichtige Ergänzung zu den sonstigen Angeboten des Wohnungsmarktes. Sie sind durchmischt, bunt und vielfältig, tragen zu einer sozialen Stabilisierung und kulturellen Belebung von Neubauvierteln bei und realisieren nachhaltige innovative Konzepte:

- Alternativen Wohnformen sollten die Möglichkeit haben, einzelne Teile, Riegel, Abschnitte, Häuser et cetera der geplanten sogenannten Deutzer-Block-Bebauung zu erwerben und nach ihren eigenen Konzepten und Planungen zu bebauen und zu gestalten.

- Und dies ohne die Vorgaben einer Investorin oder eines Investors, der das gesamte Baufeld erwirbt, jedoch natürlich nur nach Rücksprache/Absprache mit moderne Stadt als Stadtentwicklungsgesellschaft.

- Innovative Techniken, wie Fassaden- und Dachbegrünungen, autarke Energieversorgung et cetera und moderne Bauweisen, wie ressourcenschonender Holzbau beziehungsweise Holz-Hybridbau, Modular-Bau et cetera sollten durch die Vorgaben zur Ausarbeitung der Bebauungsplan-Entwürfe möglich gemacht werden. Ebenso sollte es alternativen Wohnformen ermöglicht werden, durch offene Einrichtungen, zum Beispiel durch ein inklusiv betriebenes Café, eine private KiTa oder ähnliches in das neue Quartier Deutzer Hafen und darüber hinaus hineinzuwirken.

Der Ausbau des ÖPNV sowie die Verkehrswende zu umweltverträglichen Verkehrsmitteln ist ein klar formuliertes Ziel der "Kölner Perspektiven 2030+". Die Planungen der ÖPNV-Roadmap wurden daher vor allem in der Zielkarte Mobilität aufgenommen. Zudem benennt die Stadtstrategie als klares Ziel, dass eine weitere Siedlungsentwicklung nur mit einem entsprechenden Angebot des ÖPNV erfolgen kann.

Insbesondere die Erweiterung des schienengebundenen ÖPNV, also der Stadtbahn, bringt in der Regel eine lange Planungs- und Umsetzungsdauer mit sich. Dies liegt unter anderem an der Erfüllung wichtiger Vorgaben hinsichtlich der Finanzierung und des Planungsrechts. Für die Umsetzung muss auf ein formalisiertes Planverfahren, das sogenannte Planfeststellungsverfahren, zurückgegriffen werden. Es schreibt eine Vielzahl von Schritten verbindlich vor, von Bürgerbeteiligungsprozessen über die Möglichkeit von Klageverfahren bis hin zu zahlreichen gutachterlichen Prüfungen, etwa zu Umwelt- oder Klimaauswirkungen. Die Komplexität der Bauvorhaben kann die Dauer der Realisierung zusätzlich verlängern. Die historische Stadtstruktur Kölns ist dabei eine besondere Herausforderung. Diese Begebenheiten führen dazu, dass für die Fertigstellung von Stadtbahnverlängerungen ein entsprechender zeitlicher Vorlauf einberechnet werden muss. Seit Erstellung der ÖPNV-Roadmap wurden aber bereits eine Vielzahl von Interimsbuslinien und Taktverdichtungen im Stadtbahnnetz zur Kapazitätserweiterung umgesetzt, weitere - darunter ein Bedarfsverkehr - sind in Planung beziehungsweise werden zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2020 umgesetzt.

Köln wird kontinuierlich fußgänger- und radfahrerfreundlich. Der Radverkehrsanteil an allen Wegen hat zwischen 2008 und 2017 um 6 Prozentpunkte auf inzwischen 18 Prozent zugelegt. Der Fußverkehr ist im gleichen Zeitraum von 25 Prozent auf 27 Prozent angestiegen. Bei allen Wegen unter 5 Kilometer beträgt der Anteil des Fußverkehrs 40 Prozent.

Die Stadtstrategie betont im Zielgerüst und in den Zielkarten daher ausdrücklich die hohe Dringlichkeit einer konsequenten Fortführung der bereits eingeleiteten Verkehrswende, um den Anteil der Nahmobilität am Verkehrsmix noch weiter auszubauen. Die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden wird dabei genauso als Ziel definiert wie die integrierte Planung von Straßen und Plätzen. Dies betrifft unter anderem die Umwandlung von Pkw-Fahrspuren und Parkraum in Fahrspuren für den Fahrradverkehr und in mehr Raum für den Fußverkehr. Dies umfasst auch die konsequente Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Zusammen werden diese Faktoren zu einer Steigerung der Sicherheit, insbesondere für den Rad- und Fußverkehr, beitragen.

Die Umsetzung erfolgt über Detailkonzepte wie dem Radverkehrskonzept Innenstadt. Viele Maßnahmen aus diesem Konzept wurden bereits realisiert, andere sind zurzeit in Umsetzung oder in Planung.

Zur gesamtstädtischen Konkretisierung der in der Stadtstrategie gesetzten Ziele werden wir einen "Nachhaltigen Urbanen Mobilitätsplan" "Sustainable Urban Mobility Plan", kurz SUMP, erstellen. Der SUMP wird auf gesamtstädtischer Ebene und unter Beteiligung von Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft Ziele, Maßnahmen und Strategien für eine nachhaltige, integrierte und kontinuierliche Verstetigung der bereits eingeleiteten Verkehrswende entwickeln. Durch eine regelmäßige Überprüfung der Ziele, kann die Entwicklung effektiv gesteuert werden.

5. Werden ausreichend preiswerte Wohnungen zur Verfügung gestellt? Und wie können Sie das sicherstellen? (818 Stimmen)

Die wachsende Stadt und damit verbunden auch die steigende Nachfrage nach Wohnraum sind zentrale Herausforderungen der Stadt Köln und gleichzeitig Ausgangspunkte für die Stadtstrategie.

Im Zielgerüst der Stadtstrategie wird klar das Ziel formuliert, für bezahlbaren Wohnraum und vielfältige Wohnformen zu sorgen. Dies bedeutet, Wohnungen in ausreichender Zahl, in vielfältigen und finanzierbaren Formen und verschiedenen Größen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, inklusive konkreter Angebote für Menschen mit besonderen Bedarfen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

Um dieses Ziel umsetzen zu können, empfiehlt die Stadtstrategie, dass Köln in den Bau von öffentlich geförderten und bezahlbaren Wohnraum investiert, insbesondere in den Geschosswohnungsbau, als zentralem Bestandteil der lebenswerten Stadt. Hierfür hat der Rat bereits das Stadtentwicklungskonzept Wohnen als Grundlage beschlossen. Durch die konsequente Umsetzung dieses Konzepts kann die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt stabilisiert und ein Zugang zu Wohnraum allen Bevölkerungsgruppen ermöglicht werden. Teil des Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen ist das Kooperative Baulandmodell mit seiner Festsetzung auf 30 Prozent öffentlich geförderten Wohnungsbau, das um ein städtisches Konzept für preisgedämpften Wohnraum ergänzt werden soll.

Die Stadtstrategie "Kölner Perspektiven 2030+" hält in ihrer Zielkarte "Mobilität" die Planungen der aktuellen ÖPNV-Roadmap fest. Diese sieht einen Stadtbahnausbau zunächst bis Zündorf-Süd vor und ist wiederum Voraussetzung für die dort geplante Siedlungsentwicklung. Auch die Weiterführung der Stadtbahnlinie 7 von Zündorf-Süd nach Langel wird in der Stadtstrategie empfohlen. Diese steht im Zusammenhang mit der Planung einer Stadtbahn zwischen Bonn, Niederkassel und Köln, die federführend durch den Rhein-Sieg-Kreis betrieben und von der Stadt Köln aktiv unterstützt und begleitet wird.

Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zur Stadtbahn Bonn - Niederkassel - Köln, mit Rheinbrücke im Korridor zwischen Langel und Lülsdorf, hat der Verkehrsausschuss am 28. Oktober 2019 mit seinem Grundsatzbeschluss die Weiterverfolgung des Projektes beschlossen. Damit wurde auch die Untersuchung eines optionalen Lückenschlusses der Stadtbahnlinie 7 von Zündorf bis Langel zusätzlich zur rheinquerenden Linie 17 beschlossen.

7. Gibt es ein Konzept zum Bau und Zurverfügungstellung von Wohnungen für Studierende? Und wie sieht das aus? (196 Stimmen)

Die Stadtstrategie stellt das Ziel auf, für bezahlbaren Wohnraum und vielfältige Wohnformen zu sorgen. Dies bedeutet, Wohnungen in ausreichender Zahl, in vielfältigen und finanzierbaren Formen sowie verschiedenen Größen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu bauen. Auch zielgruppenspezifische Wohnangebote, unter anderem für Studierende und ältere Menschen, sollen stärker angeboten werden.

Mit der Förderung öffentlicher und gemeinnütziger Wohnbauträger soll beispielsweise der Anteil der nicht renditeorientierten Vermietungen von Wohnraum erhöht werden. Es wird eine Heterogenität auf dem Wohnungsmarkt angestrebt, die durch die Entwicklung und Förderung neuer Wohnungstypen unterstützt werden soll. So können Angebote des Zusammenlebens erhöht und der Flächenverbrauch pro Person gesenkt werden.

Ein gutes Beispiel ist das bereits seit 2005 existierende Projekt Wohnung für Hilfe, mit dem wir neue Wohnformen in Köln unterstützen. Unter dem Motto "Gemeinsam Wohnen, den Alltag erleichtern!" können Seniorinnen und Senioren, Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen und ältere Paare Studierenden eine Unterkunft in einer Wohnpartnerschaft anbieten und werden von diesen dafür im ihrem Alltag unterstützt.

Ein übergreifendes Konzept zur Schaffung studentischen Wohnraums gibt es zurzeit nicht. Aufgrund der steigenden Nachfrage sind zukünftig speziell für dieses Segment neue Instrumente beziehungsweise Konzepte zu entwickeln.

8. Warum wird die Brücke zwischen Ubierring und Deutzer Hafen nicht genutzt, um das links- und rechtsrheinische Niederflur-Stadtbahnnetz zu verbinden? (191 Stimmen)

Die Idee einer neuen Brücke für Fuß- und Radverkehr auf Höhe Ubierring stammt aus dem Masterplan Köln Innenstadt von 2009. Der Ansatz wurde in die Zielkarte Mobilität der Stadtstrategie übernommen. Eine Fortführung der Straßenbahn ist an dieser Stelle derzeit nicht geplant, weil ein solches Projekt zu massiven Eingriffen links und rechts des Rheins führen würde. Darüber hinaus ist der Verkehrswert im Verhältnis zum hohen finanziellen Aufwand nicht nachgewiesen.

Die Anbindung des Transformationsgebietes Deutzer Hafen an den öffentlichen Verkehr sowie eine bessere Verbindung zwischen dem rechts- und linksrheinischen Köln ist über den geplanten S-Bahn-Ring über die bereits bestehende Südbrücke, unweit südlich des Ubierrings, vorgesehen.

9. Zielkarte Wohnen: Wird die Realisierung gemischter Quartiere anhand der Konzeptvergabe entstehen? Wie kann man dies festschreiben, durch einen städtebaulichen Vertrag? (159 Stimmen)

Kölns Selbstverständnis ist von den vielfältigen und gemischten Quartieren, den Veedeln, geprägt. Die Zielkarte "Wohnen: Realisierung von gemischten, lebendigen und gut angebundenen Quartieren" konkretisiert dieses Selbstverständnis und definiert den Begriff Mischung mit vielfältigen Angeboten an sozialen, kulturellen und Bildungseinrichtungen, öffentlichen Räumen, Versorgungsmöglichkeiten, Arbeits- und Erholungsorten, einem breit aufgestellten Wohnraumangebot und einer guten Verkehrsanbindung an den ÖPNV.

Die "Kölner Perspektiven 2030+" zeigen dazu den Ansatz der "Kölner Mischung" auf. Dieser soll eine neue Baukultur mit einem starken Fokus auf Verdichtung und Mischnutzung etablieren. Stadtteile und Quartiere sollen so entwickelt werden, dass neben heterogenen Wohnangeboten weitere Nutzungen bedarfsgerecht gesichert und ergänzt werden. So kann die Stadt die Entwicklung lebenswerter Veedel mit kurzen Wegen als Träger städtischen Lebens erreichen.

Aus der Stadtstrategie wird deutlich, dass für eine gemischte und nachhaltige Quartiersentwicklung eine breite Akteursstruktur eingebunden werden muss. Wir wenden das informelle Instrument der Konzeptvergabe bereits für städtische Flächen an. Bei der Entwicklung von Flächen wird individuell geprüft, welche städtebaurechtliche Instrumente, wie zum Beispiel städtebauliche Verträge, eingesetzt werden können.

10. Durch welche Maßnahmen wird sichergestellt, dass Studierende nach abgeschlossenem Studium noch in unserer Stadt bleiben? (148 Stimmen)

Köln ist mit rund 100.000 Studierende eine sehr beliebte Studentenstadt. Dies ist, insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel, ein großer Standortvorteil. Um die Studierenden auch nach ihrem Abschluss an Köln zu binden, bedarf es neben einer attraktiven und lebendigen Stadt vor allem ein passendes Wohn- und Arbeitsangebot.

"Kölner Perspektiven 2030+" widmet sich den Themen Wohnen und Wirtschaft/Arbeit ausführlich. In der Zielkarte Wohnen ist festgehalten, wo neue Quartiere entstehen werden und wo durch Nachverdichtung zusätzlicher Wohnraum entstehen kann. Insbesondere das Zielgerüst zeigt an, wie diese Quartiere gestaltet werden sollen, unter anderem urban und gut mit dem Öffentlichen Personennahverkehr erreichbar, sodass sie für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen attraktiv sind. Dabei strebt die Stadtstrategie durchmischte Quartiere an, in denen neben Wohnen auch Arbeiten und eine gute Versorgung angeboten werden. Zusätzlich sollen die bestehenden Gewerbe- und Industriestandorte in ihren Profilen gestärkt und flächeneffizienter genutzt werden. Die Arbeitsumfelder sollen attraktiver und die Arbeitsorte besser durch den ÖPNV erreichbar werden. Der breite Branchenmix Kölns ist ein Garant dafür, dass auch in Zukunft Studierende oder Auszubildende aus den verschiedensten Fachrichtungen bei ihrem Start ins Berufsleben in Köln bleiben.

Auch weiche Standortfaktoren, die Erwerbstätige in einer Stadt halten, werden durch die integrierte Betrachtungsweise der 360-Grad-Perspektive abgedeckt. Beispiele hierfür sind die Versorgung mit Grün- und Erholungsflächen, das soziale Miteinander oder das kulturelle Angebot. Insbesondere für Einwohnerinnen und Einwohner, die in Köln eine Familie gründen wollen, ist das Betreuungs- und Bildungsangebot ein wichtiges Kriterium bei der Wohnortwahl. Die Stadtstrategie betont daher die hohe Priorität des Schulbaus in Köln.