Kölner Frauen*Stadtplan

Im Rahmen des Internationalen Frauentags 2022 ging der Kölner Frauen*Stadtplan online, eine Internetseite, die den Nutzer*innen Informationen zu historischen und zeitgenössischen Frauen, Frauenorganisationen sowie frauenrelevanten Orten in Köln bereitstellt.

Der Kölner Frauen*Stadtplan ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung Frauen*leben in Köln mit dem Kölner Frauengeschichtsverein und dem Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern der Stadt Köln.

Historische Stadtführung

Grundlage des Kölner Frauen*Stadtplans war die Historische Stadtführung, die in Kooperation mit dem Kölner Frauengeschichtsverein anlässlich des Internationalen Frauentags 2021 ins Leben gerufen wurde. Mit einem Klick auf die jeweilige Station erfahren Sie das Thema, mit Klick auf den hinterlegten Link sowie weiter unten finden Sie weiterführende Informationen. Der Startpunkt liegt am Hauptbahnhof, der Endpunkt am westlichen Rheinufer unterhalb der Philharmonie, vor der Hohenzollernbrücke. Die Route ist etwa 2,5 Kilometer lang.

© Archiv Kölner Frauengeschichtsverein

© Archiv Kölner Frauengeschichtsverein

1910 wurde bereits das dritte Bahnhofsgebäude errichtet – so sehr war die Stadt gewachsen und zum Verkehrsknotenpunkt aufgestiegen. Der riesenhafte und hektische Bahnhof mit seinen dampfenden und schnaubenden Lokomotiven, schrill ausrufenden Kofferträgern, herumstreifenden Flaneuren, mit verlockenden Läden und Warteräumen für die verschiedenen gesellschaftlichen Stände wurde von vielen Zeitgenoss*innen als ein Ort wahrgenommen, von dem eine Gefahr für Frauen und Mädchen ausging. Die Sorge betraf vor allem Dienstmädchen, die an der Wende zum 20. Jahrhundert die größte Gruppe der Arbeitsmigrant*innen ausmachten.

Ein Raum des Gebäudes wurde daher dem sogenannten Mädchenschutz, einem Schutzdienst für weibliche Reisende, zur Verfügung gestellt. Damen der besseren Gesellschaft betreuten dort allein reisende junge Frauen. Viele der mittellos angereisten Mädchen mussten, bevor sie eine Stellung fanden, in Hauseingängen logieren.

Es waren diese Frauen, die die Bahnhofsmissionen erfanden. Zuerst entstand die katholische Bahnhofsmission (die zweite Deutschlands), dann die evangelische, schließlich eine jüdische Bahnhofshilfe. Minderjährige und ortsfremde junge Frauen wurden fortan an den Bahnsteigen abgepasst, damit sie nicht den – so die Schutzdamen – dort lauernden Schlepper*innen in die Hände fielen, die sie in Bordelle oder sogar ins nahegelegene Ausland verbringen wollten. Ausgerechnet das katholische Rheinland galt als Zentrum des Mädchenhandels! Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens vermittelte die Kölner Bahnhofsmission in 2.000 Fällen Rat und Hilfe an Reisende. Um 1909 setzten sie die Einrichtung eigener Frauenwartesäle durch, die bald mit Kiosk und Telefon ausgestattet wurden.

Es ist ganz unglaublich, mit welcher Vertrauensseligkeit, um nicht zu sagen, mit welchem Leichtsinn, Mädchen, die kaum dem Kindesalter entwachsen sind, in die große Stadt kommen, oft mit, oft ohne Wissen ihrer Eltern, um eine gute Stelle zu suchen. In einem Falle hat sich ein 15 jähriges Mädchen die Base an den Bahnhof bestellt ...; es sitzt nun in der Halle und wartet, und wir erfahren, dass es innerhalb 20 Minuten dreimal von Männern angesprochen und fortgelockt wurde.

Zitat: Gräfin Christiane von Preysing, Seite 38 zitiert nach Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

© Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

© Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Vermutlich vor der karolingischen Domkirche (heute: Domkloster 4) fand im Spätsommer 1163 ein bedeutendes "Event" statt: Die Äbtissin Hildegard von Bingen predigte zu der Kölner Bürgerschaft. Die bekannte Benediktinerin, Ärztin, Musikerin und Mystikerin war aus ihrem Kloster Rupertsberg gekommen, um gegen Glaubensabweichungen zu predigen, die in der Stadt spürbar zugenommen hatten. Noch im August 1163 waren drei Ketzer verbrannt worden, darunter "eine schöne, aber gleichfalls der Ketzerei ergebene Jungfrau." (Caesarius von Heisterbach)

Die 65-jährige Äbtissin warnte speziell die Frauen: Sie seien durch lustbetonte Ausschweifungen verführbar, da sie eine geringere Bildung hätten und den besonderen Tücken der Verführer direkt ausgesetzt seien. Hildegard machte in ihrer Predigt den Kölner Klerus wegen seines korrupten Verhaltens, seiner Anhäufung von Reichtümern für den Erfolg der Ketzer haftbar. In ihrer unverblümten Sprache klagte sie, dass sein verweltlichter Lebensstil die Hauptschuld am Schaden durch die Ketzerei trage. Hildegard riet nicht zur grausamen Verfolgung, aber doch dazu, die Betreffenden nicht in der Mitte der Gesellschaft zu dulden.

Im Dom selbst konnte erst mehr als 800 Jahre später erstmals eine Frau predigen – und dann ausgerechnet eine Protestantin! In der Reihe "Frauen-Wort im Dom" sprach am 20. März 1998 die vergleichende Religionswissenschaftlerin Professorin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz aus Dresden über die Aktualität der Hildegard von Bingen!

© Archiv Kölner Frauengeschichtsverein

© Archiv Kölner Frauengeschichtsverein

Aus dem Fenster des Dom-Hotels auf dem Roncalliplatz konnten betuchte Reisende in den 1920er Jahren, und das heißt in den Zeiten der englischen Besatzung, ein regelmäßiges nächtliches Zeremoniell mit ansehen: Die Patrouille der Frauenwohlfahrtspolizei im Außendienst. Sie sollte zwischen 21 und 1 Uhr Streunerinnen, die durch die Innenstadt liefen und sich aus Geldnot mit Männern einließen, aufgreifen.

Die frauenspezifische Polizei, die 1923 bis 1925 existierte, arbeitete im Dienst der Sittenpolizei und zwar rein fürsorgerisch. Wirkten die Mädchen unschuldig, wurden sie heimgeschickt, waren sie jedoch schon auf der "schiefen Bahn", verfrachteten die Polizistinnen die jungen Frauen in ein Heim in der Domstraße 11. Dort wurden sie betreut – sozusagen die ordnungspolizeiliche Fortsetzung des Mädchenschutzes.

Zahlreiche irrtümliche Aufgriffe, die eine gesundheitsamtliche Zwangsuntersuchung nach sich zogen, riefen Proteste hervor. Die Polizistinnen wurden von der Bevölkerung verspottet und waren oftmals auf Hilfe von Kollegen angewiesen. Ihre Leiterin Josephine Erkens war Anhängerin der sogenannten Abolitionisten, die gegen Doppelmoral auf dem Feld der Prostitution kämpften. Nachdem ihr vorgeworfen wurde, ihre Kollegen der Erpressung und Bestechlichkeit bezichtigt zu haben und als die englische Besatzung des Rheinlandes endete, wurde die Stelle abgeschafft. Gleichzeitig wurden 1925 Frauen bei der Kriminalpolizei eingestellt, die ersten richtigen Polizistinnen Kölns.

© Archiv Kölner Frauengeschichtsverein

© Archiv Kölner Frauengeschichtsverein

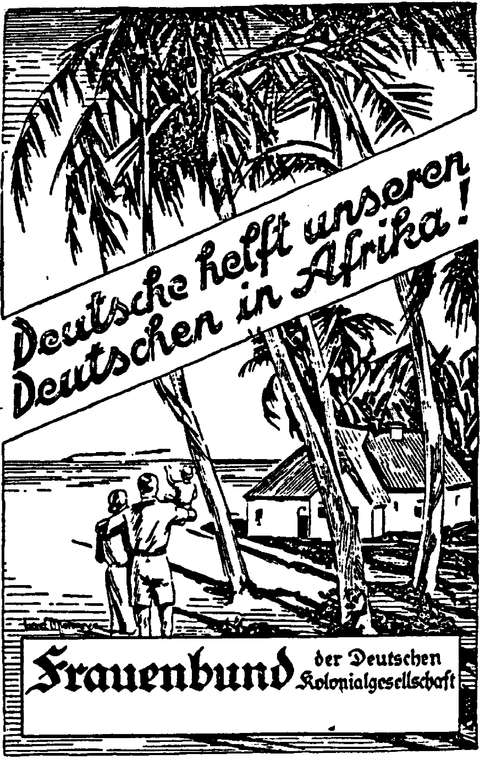

Wo derzeit noch ein Fünfziger-Jahre-Haus mit WDR-Studios steht, lag Ende des 19. Jahrhunderts die Schaltzentrale der Frauenvereinigung "Deutscher Frauenverein vom Roten Kreuz für die Kolonien" aus dem Jahr 1888, am Wohnort von Adele Esser. Große Teile des Großbürgertums in Deutschland unterstützten die Kolonialpolitik des Kaiserreiches, die bei der Ausbeutung der Rohstoffe fremder Länder mit England und Frankreich gleichziehen wollte und dies auf Kosten der dort lebenden Menschen. Adelige Kölnerinnen und Bürgerliche aus den "besseren Kreisen" beteiligten sich an den Frauen-Kolonialvereinen, deren Ziel es war, "Frauen aller Stände für die kolonialen Fragen zu interessieren" und "Fraueneinwanderung in die Kolonien anzuregen." (Selbstdarstellung von 1914, Jahrbuch der deutschen Frauenbewegung)

Sie unterstützten die Auswanderung unter anderem durch Benefiz-Galas. Ihr Ziel war es die deutschen Kolonien „mit weißen Frauen zu besiedeln und deutsche Heimstätten zu gründen", damit die deutschen Männer nicht „Rassenschande“ begehen müssten. Ein Rumpfverein existiert bis heute.

© Rheinisches Bildarchiv / Eugene Coubillier

© Rheinisches Bildarchiv / Eugene Coubillier

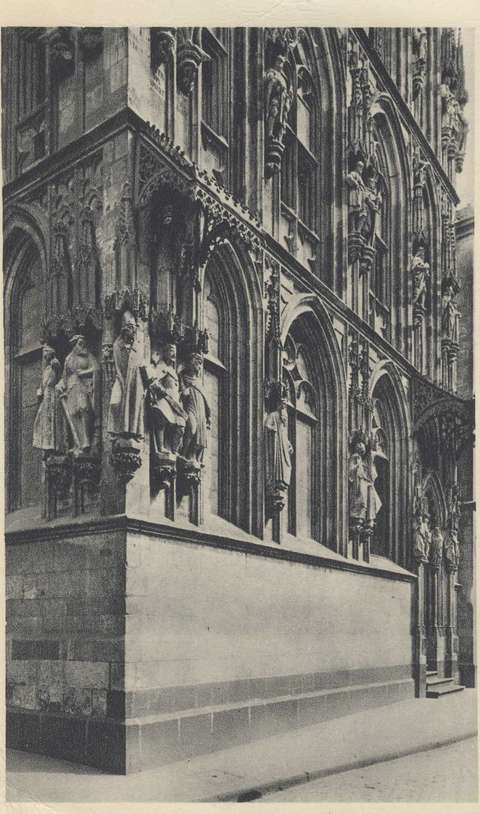

Der spätgotische Rathausturm aus dem frühen 15. Jahrhundert war einmal das höchste europäische Turmgebäude. Mit seinen mehr als 60 Metern beherrschte er zusammen mit Groß Sankt Martin die Kölner Skyline. Der Ratsturm am Bürgerhaus symbolisierte die Eigenständigkeit des Rates und war ein Zeichen der Macht. Was bei den Kölner Domportalen die Heiligen, waren beim Ratsturm die kunstreichen Steinfiguren.

124 Steinsockel trugen Figuren aus Kölns Legenden- und Geschichtskanon. Im unteren Bereich wurde manche Figur von einer witzigen bis grotesken Sockelfigur getragen, wie etwa einem Teufel, der eine Begine in einem Schubkarren in die Hölle fährt oder Gestalten mit hämischen Fratzen. Einige Skulpturen waren bereits im 19. Jahrhundert verfallen und wurden ersetzt.

Im zweiten Weltkrieg wurde dann der gesamte Ratsturm in Schutt und Asche gelegt. Beim Wiederaufbau Kölns blieb der Ratsturm noch leer, in den 1980er Jahren forderte die Stadtkonservatorin Dr. Kier die Rückkehr beziehungsweise den Ersatz des ursprünglichen Figurenschmucks. Durch die Debatte, welche der 124 steinernen Persönlichkeiten weiblich sein sollten, rückte in Köln erstmals das Thema Frauengeschichte in den Fokus. Durch die biografischen Vorschläge von Irene Franken, Initiatorin des Kölner Frauengeschichtsvereins, und die politische Kampagne von Gundi Haep (Die Grünen) konnte die Zahl von den geplanten fünf auf achtzehn Frauen erhöht werden.

© KSM Stadt Köln

© KSM Stadt Köln

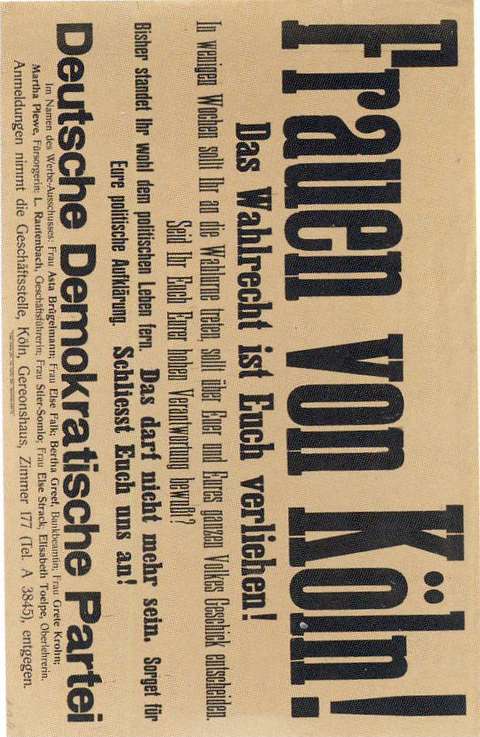

Die erste Frauenbewegung hatte zwei wichtige Ziele: Bildung und das Frauenwahlrecht. Für das Wahlrecht kämpften bürgerliche und sozialistische Frauen. Die Wahlrechtsbewegung der bürgerlichen Frauen wurde um 1900 reichsweit durch Proteste gegen das neue Bürgerliche Gesetzbuch ausgelöst, das die untergeordnete Stellung von Frauen – und vor allem Ehefrauen – verschärfte.

Da die Eingaben im Reichstag der ersten Juristinnen ignoriert wurden, folgerten sie, dass Frauen im Reichstag vertreten sein müssten. Sie gründeten 1902 den ersten Verein für das Frauenstimmrecht. Die SPD hatte schon 1891 die Forderung nach dem gleichen Wahlrecht für Männer und Frauen in ihr Parteiprogramm aufgenommen, doch die Genossen überließen es wenigen aktiven Sozialdemokratinnen, sich dafür stark zu machen. In Köln war es vor allem Anna Schneider mit ihrem Frauen- und Mädchenbildungsverein. Die Frauen beider Lager agierten nicht gemeinsam.

Die Mehrheit der Bürgerlichen forderte ein eingeschränktes Wahlrecht wie es die Männer hatten: ein Dreiklassenwahlrecht, das die Stimme entsprechend der Steuerhöhe gewichtete. Die SPD dagegen organisierte Kundgebungen für ein demokratisches Wahlrecht. Bei der Reichstagswahl 1912 protestierten einige Frauen vor Wahllokalen gegen ihren Ausschluss von der Wahl. Dass Rat der Volksbeauftragten im November 1918 das allgemeine gleiche Wahlrecht ausrief, war nicht primär das Verdienst der bürgerlichen Frauen. Allerdings hatten auch sie durch Schriften, Versammlungen und Petitionen dazu beigetragen, die Forderung nach dem Frauenstimmrecht bekannt zu machen.

© Irene Franken

© Irene Franken

Seit der Antike imaginierten Städte Schutz- und Segenskräfte, die ihre jeweiligen jungfräulichen Stadtgöttinnen verliehen. Auch Köln verfügt über einige weibliche Schutzpersonen. Die bedeutendste ist die Stadtpatronin der heiligen Ursula mitsamt den 11.000 Jungfrauen. Es folgt die mehrfach bedichtete und besungene Stadtmutter Aggripina und dann kommt schon die Allegorie der Colonia. Aus ihr entwickelte sich vermutlich die Jungfrau des Karnevals.

Am sogenannten Spanischen Bau aus den 1950er Jahren ist eine Schutzfigur namens Mutter Colonia des Bildhauers Seff Weidl angebracht, eine Frau, die ihre Kinder, also die Bürger*innen Kölns, beschützt. Das Motiv war vor allem im komplett zerstörten Köln eine heilsame Botschaft. Weidl mixte direkt die christliche Schutzmantel-Ikonografie mit der antiken Mutter und der karnevalesken Jungfrau ... da konnte doch nichts schief gehen!

© Irene Franken/Kölner Frauengeschichtsverein

© Irene Franken/Kölner Frauengeschichtsverein

Der Innenhof von An Farina beherbergt seit Mitte der 1980er Jahre den Brunnen "Die Frauen Kölns im Wandel der Zeiten", ein kunsthandwerkliches Objekt der Keramikerin Anneliese Langenbach. Zehn Frauenpersönlichkeiten aus der 2000-jährigen Stadtgeschichte Kölns sind verewigt – zwischen der Ubierin aus der Zeit um Christi Geburt und der Frau der Gegenwart repräsentieren weitere acht Frauenreliefs Aspekte der Kölner Stadtgeschichte: Römerin, Fränkin, Heilige Ursula, Magd, Jüdin, Niederländerin, Italienerin und Preußin.

Ein Brunnen ist es nicht mehr, er ist trocken gelegt. Die eher lieblichen Frauengestalten, die einst von rieselnden Wasserläufen umgeben waren, zeigen bisweilen einen tristen Moosbezug und die Terrakottaobjekte sind aufgehellt. Leider fehlen auch einige Vertreterinnen, die die Besonderheit der Kölner Geschichte ausmachen, wie die Zunftfrauen, die als Hexe hingerichtete Postmeisterin Katharina Henot, eine 1848er-Kämpferin wie Mathilde Franziska Anneke oder allgemein die Vermittlung vom Leben, Lieben und Arbeiten unkonventioneller Kölnerinnen.

Die Zeitgenossin wurde vom Auftraggeber explizit brav mit Kind und Puppe und ohne Jeanshosen gewünscht. Trotz der eher zahmen Auswahl existiert hier ein Ort des kulturellen Gedächtnisses, ein Ort, an dem Frauen der Kölner Stadtgeschichte in den Vordergrund gerückt und geehrt werden. So sind die zehn Frauen letztlich auch ein Erfolg der neuen Frauenbewegung.

© Käthe Kollwitz, Public domain, via Wikimedia Commons

© Käthe Kollwitz, Public domain, via Wikimedia Commons

Sankt Alban war eine der drei ältesten Pfarrkirchen Kölns, wie die vorkarolingische Gründung belegt. Die Ruine weist noch letzte Reste eines staufischen Baus auf. Lage und Grundriss des Baus aus dem 17. Jahrhundert sind ungewöhnlich, immerhin lag die Pfarrkirche zwischen Bürgerhäusern. Die Kirche Sankt Alban wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und als mahnende Ruine in der Nähe des Quatermarktes stehen gelassen.

Im Innenhof stehen die "Trauernden Eltern", eine von Käthe Kollwitz konzipierte Skulptur und stille Ächtung von Kriegsfolgen inmitten der lebendigen Stadt. Käthe Kollwitz fertigte sie aus eigener Betroffenheit an. Die sozial und politisch engagierte Bildhauerin und Malerin hatte zunächst, wie viele andere Zeitgenoss*innen, den Ersten Weltkrieg bejaht. Nachdem aber ihr junger Sohn, wie unzählige andere junge Männer, auf dem Schlachtfeld gestorben war, veränderte sie ihre Haltung. Die Künstlerin fasste bereits 1914 den Plan, ein Denkmal für den gefallenen Sohn zu erstellen, aber erst 1932 konnte sie es fertig stellen.

Das Original der „Trauernden Eltern“ ließ sie auf dem flandrischen Soldatenfriedhof Vladslo bei Dixmuiden als Mahnmal für 25.638 dort bestattete deutsche Männer aufstellen. Dort stehen die beiden Skulpturen nebeneinander und schauen sich nicht an. Kollwitz wurde in der Weimarer Republik zu einer Ikone der Anti-Kriegsbewegung. In der Kriegsruine von Sankt Alban steht seit 1959 eine leicht verkleinerte Nachbildung aus der Werkstatt von Ewald Mataré, um an die Opfer beider Weltkriege zu erinnern. Sie sind einander zugewandt. Während die Mutter jedoch im Gebet Kommunikationswille signalisiert, scheint der Vater in der Trauer verschlossen.

© Stadtrevue

© Stadtrevue

Diese Straße – ehemals sogar zwei Sträßchen namens Seidmachergässchen und Unter Seidmacher – verdankt ihren neuen Namen der Initiative des Kölner Frauengeschichtsvereins. Dessen Gründerinnen Irene Franken und Gwen Kiesewalter sorgten durch einen Bürgerinnenantrag dafür, dass die Bezeichnungen 1987 der historischen Wirklichkeit angepasst wurden.

Im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Köln wurden Seidenstoffe ausschließlich von Frauen hergestellt. Mitte des 15. Jahrhunderts gründeten Seidenspinnerinnen und Seidenweberinnen eine Frauen vorbehaltene Zunft. Das Seidamt war die dritte Frauenzunft Kölns. Die Handwerkerinnen stellten hochwertige Exportware her, ihre Werkstätten befanden sich in den Wohnhäusern der Handwerksmeisterinnen.

Die berühmteste Seidenweberin Fygen Lützenkirchen war ab 1474 eine sogenannte Hauptseidmacherin, das heißt Vorsteherin der Zunft. Sie bildete neben ihren fünf Töchtern circa 130 Lehrtöchter aus und führte zudem ein eigenes Handelsunternehmen. Die Zunftmeisterinnen hinterließen keine autobiografischen Aufzeichnungen oder Stoffballen, aber durch die Straßenumbenennung konnte effektiv auf die Existenz und das Wirken dieser europaweit einmaligen Frauenzünfte aufmerksam gemacht werden.

© Monika Salchert

© Monika Salchert

Die namensgebende Figur "Hänneschen" ist eine Art kölscher Harlekin, kein Herr, sondern eine Art Diener oder Kasper, der aus seiner Position heraus die Obrigkeit gut kennt. Der ewige Junggeselle lebt bei seinen Großeltern Mariezebell und Nikel Knoll. Seine Dauerfreundin Bärbelchen mit ihren langen blonden Zöpfen, roten Bäckchen und der Schürze, mal gut gelaunt mal patzig, repräsentiert das ländliche Umland.

Laut der Biographinnen der Knollendorfer Familie, Frauke Kemmerling und Monika Salchert, hat "das Bärbelchen der Gegenwart immer mehr an weiblichem Selbstbewusstsein gewonnen, ohne emanzenhaft zu wirken. Und Hänneschen gefällt's." (Kemmerling, Salchert 2002 - Mieh Hätz wie Holz, Seite 145)

Das Hänneschen-Theater war lange ein Puppentheater im Familienbetrieb, bei dem Ehefrauen oder Witwen Leitungsfunktionen übernehmen konnten. 1926 wurde es städtisch und eine langjährige Zeit männlicher Spielleitungen brach an. Seit dem Jahr 2012 ist erstmals eine Frau verantwortlich für die künstlerische Leitung und Geschäftsführung: die langjährige Mitarbeiterin Frauke Kemmerling.

Frauen und ihre Eigenheiten waren häufig Thema. Die typisch kölschen grantelnden Frauen wie Bestemo (Mariezebell) oder Zänkmanns Kätt brachten ihre frechen Sentenzen unters kleine und große Volk, oft am Rand fragwürdiger Moral (vgl. Mieh Hätz wie Holz Seite 153). Genauso wie die Weiblichkeit wurden auch Jüd*innen diffamiert. Militarismus wie Antisemitismus fanden bereits in der Kaiserzeit ihre vergnügte Zuhörerschaft. Diese Haltung hatte schnelle Auswirkungen in der NS Zeit.

Die begeisterte Puppenspielerin Fanny (1905-1943) war ein Kind der Südstadt und schloss sich nach einer Ausbildung zur Schauspielerin dem Ensemble des Hänneschen-Theaters an. Das setzte voraus, dass sie gut Kölsch konnte! Sie übernahm in der Weimarer Republik über Jahre die Rolle der Bestemo beziehungsweise Mariezebell.

Da ihr Vater Jude war, wurde Fanny Meyer 1935 gekündigt. Sie wechselte in das 1936 von Flora Jöhlinger gegründete Kölner jüdische Marionetten-Theater. Anfang der 1940er Jahre war sie vermutlich Zwangsarbeiterin, 1942 wurde sie mit ihrem Ehemann Lothar Heineberg ins Judenlager Köln-Müngersdorf deportiert, der Sammelstelle zur Verbringung nach Ausschwitz, wo sich ihre Spuren verlieren. Das Hänneschen-Theater benannte 2017 eine Puppe nach ihr.

© Frauengeschichtsverein Köln

© Frauengeschichtsverein Köln

Die kleine Markmannsgasse zwischen Heumarkt und Rheinufer ist nach einem mittelalterlichen Hausbesitzer benannt. Sie führte lange zur wichtigsten Schiffsanlegestelle Kölns. Zudem endete hier die Schiffsbrücke (erbaut 1822), die einzige Verbindung aus dem Rechtsrheinischen. Zollbeamtinnen, die unter Eid standen, kontrollierten die Brücke, sie erhoben Abgaben und Wegegelder und verwalteten die Zölle. Im 19. Jahrhundert wurden über die Brücke Kaffee, Tabak und Zucker nach Köln geschmuggelt, wobei Frauenzimmer aufgrund ihrer aufwändigen Kleidung mit Polsterung im Vorteil waren. Sie wurden deshalb besonders gern zum Transport der begehrten Waren eingesetzt und übten sowohl Gelegenheitsschmuggel für den Hausgebrauch als auch Zollbetrug in großem Stil aus.

Unvergessenes Kölner Original war "Et Bolze Lott", die sich mit etlichen Kilogramm Beute unter dem Reifrock schlagkräftig gegen Kontrollen wehrte.

Vorbei an stinkenden Gerbereibetrieben ging es durch das Markmannsgassen-Tor, das als Zollamt genutzt wurde, in die Stadt hinein. Die bekannte Reiseschriftstellerin Johanna Schopenhauer schrieb 1828 über ihre Ankunft:

In steter Furcht, überfahren zu werden, betäubt vom Lärmen der Lastträger und Karrenschieber, ...windet man sich auf schlechtem, schlüpfrigem Steinpflaster durch düstre enge Straßen, von hohen Giebelhäusern umgeben.

© Stadt Köln, Frauenamt

© Stadt Köln, Frauenamt

Im Haus Markmannsgasse Nr. 7 wurde 1982 durch einen Ratsbeschluss auf Initiative von Sozialdemokrat*innen die erste kommunale Frauengleichstellungsstelle gegründet und Lie Selter wurde Kölns erste Frauenbeauftragte. Einige Herren in städtischen Diensten taten sich schwer damit, fürchteten gar Schritte ins "Matriarchat". Personell, finanziell und in seinem Aktionsradius sollte das Frauenamt auf Ungerechtigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung begrenzt sein. Lie Selter beteiligte sich jedoch engagiert an Netzwerken der Frauenbewegung, machte sich um Frauenförderung, feministische Öffentlichkeit und geschlechtergerechte Dienstsprache verdient.

Das heutige Amt für die Gleichstellung von Frauen und Männern befindet sich im Stadthaus Deutz, seit 2019 unter der Leitung von Bettina Mötting. Die Arbeit steht organisatorisch auf drei Säulen: Die interne Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz, Bündnis BerufLeben zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die externe Gleichstellung. Hier sind die Themenschwerpunkte Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Sicherheit im öffentlichen Raum, sexistische Werbung, Ausrichtung einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Verleihung des Kölner ELSE FALK Preises und Mitarbeit in der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum im Projekt EDELGARD.

© De Caesius (De Caesius (talk)), CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

© De Caesius (De Caesius (talk)), CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Wenige Menschen haben so stark zum Ruf von Köln als avantgardistischer, multimedialer Kunststadt beigetragen wie Mary Bauermeister. Von Anfang 1960 bis Oktober 1961 unterhielt die Künstlerin hier ihr Atelier und trug zum Aufbruch in neue künstlerische Dimensionen bei. Aus dem Muff der 1950er Jahre heraus entzündete die junge Frau eine künstlerische Aufbruchstimmung und nahm mit Gleichgesinnten eine Kunstbewegung vorweg, die später als fluxus bekannt wurde. Mit ihrer avantgardistischen Kunst-Clique – darunter internationalen Vertreter*innen der sogenannten Neuen Musik und Performance-Kunst – brachte sie Köln kulturell nach vorne. Die Künstlerin selbst schuf mit ihren „sozialen Skulpturen“ körperhafte Installationsräume, fertigte Prismenskulpturen und wagte sich an freie Textilarbeiten. Später begab sie sich auf die Suche nach den energetischen Strukturen der Erde, die sie in ihre Kunst einbezog.

© Irene Franken

© Irene Franken

Der Feschmat, der erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt wurde, war das Zentrum des Fischverkaufs. Köln war ein wichtiges Zentrum für den Fischgroßhandel und so wurden im städtischen Vischkouffhuis (ursprünglicher Name des Stapelhauses) Heringe, Stockfische, Bücklinge oder Schollen nicht nur gehandelt, sondern auch konserviert, gelagert und umgepackt.

Obwohl Fisch in Köln als erlaubtes Handelsgut für Frauen galt und sie auch Teil der Zunft der Fischmenger und Fischmengerssen (Fischverkäuferinnen) waren, unterlagen sie doch immer mehr Arbeitsbeschränkungen: Wurden sie bei der Zunftgründung 1397 noch vom Verkauf größerer Fische, die gewogen werden mussten, ausgeschlossen, so traf es sie ab 1482 auch bei Handel mit gesalzener Ware. Bei Zuwiderhandlung drohte sogar Haft! Der „Fischbrunnen“ wurde 1986 von Rainer Walk entworfen und zeigt auf der Höhe des oberen Beckens vier „Maatwiever“ (Marktfrauen). Ob die Fischmengerssen ein zupackendes Wesen hatten, wissen wir nicht, auf Abbildungen sehen die Zunftfrauen oft recht vornehm aus.

© Rheinisches Bildarchiv

© Rheinisches Bildarchiv

An dem rheinwärts gelegenen Eckhaus hing früher ein Straßenschild: Am Frankenturm. Der Name bezog sich auf einen städtischen Gefängnisturm, der ebenso Stadttor war und sich hier bis 1888 drohend erhob. Vor der Einrichtung spezieller Gefängnisse im 17. Jahrhundert saßen hier fast 70 Prozent der kölnischen Verhafteten ihre Untersuchungshaft ab.

Der Turm hatte sechs Gefängnisräume, in denen die Delinquent*innen bei Wasser und Brot, in Dunkelheit und peinvoller Enge, zwischen Ungeziefer in rheinfeuchter fauliger Luft sitzen mussten. In diesem grässlichen Verlies saßen auch viele der als Hexen verurteilten Frauen ein, die auf ihre Befragung durch städtische und erzbischöfliche Beamte oder gar ihre Hinrichtung warteten.

Die Berühmteste von ihnen war die Postmeisterin Katharina Henot, die über Jahre mit ihrem Bruder die kaiserliche Post leitete, eine reiche Frau. Aus dem Verlies schrieb sie im Frühjahr 1627 in höchster Lebensangst einen anrührenden Appell an den Bruder, alle Rechtsmittel zu nutzen und ihr das Leben zu retten. Ohne Erfolg: Sie wurde im Mai 1627 bei Melaten verbrannt.

Die Folter und Verurteilung Henots gilt als Auftakt zu einer Welle der Verfolgung von als Hexen beschuldigten Frauen (und wenigen Männern) in Köln; allein zwischen 1627 und 1630 fanden hier insgesamt 33 Hinrichtungen aufgrund des Delikts Zauberei statt. Die Zustände in den Kerkern müssen schlimm gewesen sein und Frauen, die sich widerständig zeigten und Nahrung verweigerten, wurden sogar zwangsernährt. Eine späte Würdigung erfuhr Henot Mitte der 1980er Jahre als Ratsturmfigur sowie als Namensgeberin einer Gesamtschule in Köln-Kalk.

© Irene Franken/Kölner Frauengeschichtsverein

© Irene Franken/Kölner Frauengeschichtsverein

Der Gedenkstein, der sich hier am Rheinufer in Richtung Hohenzollernbrücke befindet, steht an einem früheren Treffpunkt homosexueller Männer und erinnert an die Anhänger*innen des gleichgeschlechtlichen Begehrens, die während der NS-Zeit verfolgt wurden. Das männerbündische Terrorsystem zerschlug in den ersten Tagen seiner Herrschaft die gesamte homosexuelle Subkultur: einschlägige Zeitschriften wurden verboten, Treffpunkte und Lokale durch häufige Razzien kriminalisiert und dann geschlossen. Den homosexuellen Männern wurde mit KZ-Einweisung gedroht.

Homosexuelle Frauen wurden durch den kriminalisierenden Paragraph 175 nicht erfasst, da dieser weibliche Sexualität erst gar nicht erwähnte. Frauen, die sich nach der NS-Logik dem Gebot der Fortpflanzung entzogen, wurden daher rhetorisch attackiert oder gegebenenfalls als „Asoziale“ inhaftiert. Geschlechtsverwischung oder -verwirrung wurde als "fortpflanzungsfeindliche Entartung" gedeutet.

Eine verführte Partnerin sollte "bevölkerungspolitisch nach wie vor nutzbar bleiben", so Justizminister Thierack 1934. Die Verführerin konnte für Monate in ein Lager oder sogar ein Lager-Bordell geschickt werden, die Verführte kam öfter davon. Das Denkmal zeigt den rosa Winkel der männlichen Homosexuellen und den geteilten schwarzen Winkel der sogenannten Asozialen. Die Aufstellung des Gedenksteins erfolgte 1995 auf Initiative des Arbeitskreis Homosexualität in der ÖTV -heute Lesben und Schwule bei Verdi- , er wird von den "Zauberflöten", einem Schwulenchor, gepflegt. Jeden 27. Januar finden hier Gedenkveranstaltungen an die Opfer des NS statt.